○茨木市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月5日

茨木市水道事業管理規程第1号

茨木市水道事業給水条例施行規程(昭和43年茨木市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は指定給水装置工事事業者に関する事項を除くほか、茨木市水道事業給水条例(昭和35年茨木市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

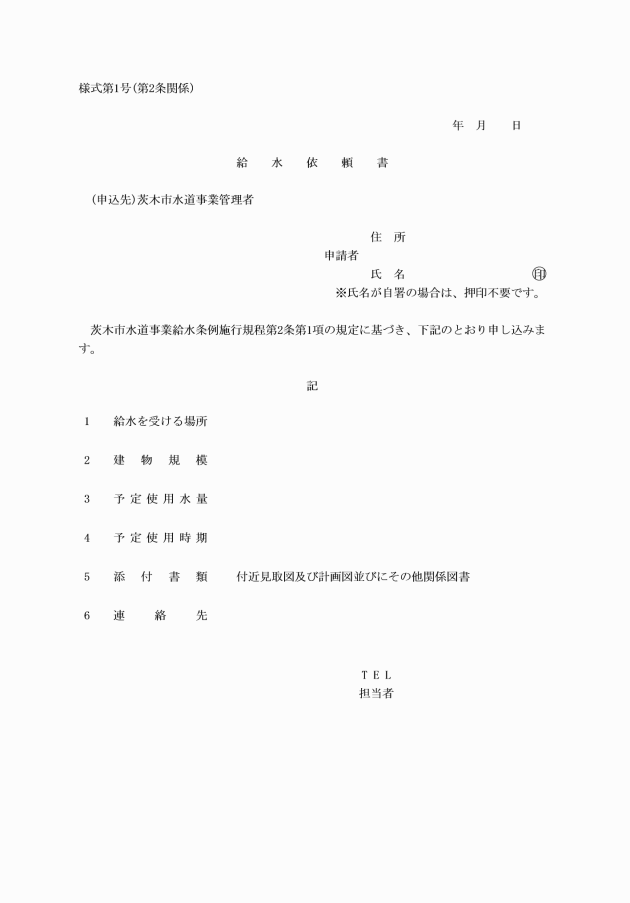

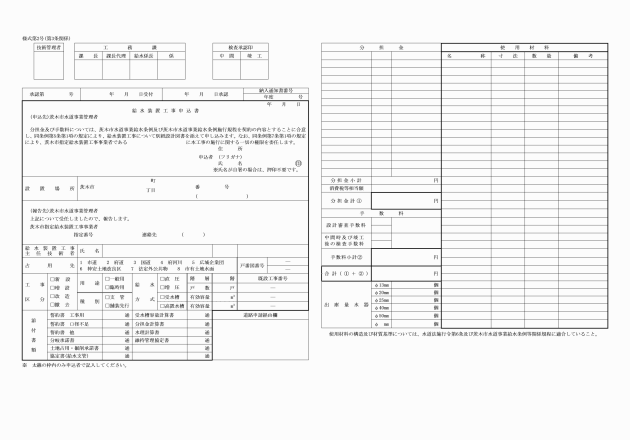

2 管理者は、前項の規定による申込みがあったときは必要な調査を行い、給水を受けようとする者に承認するか否かを文書で通知する。

(1) 給水装置配管設計図面(様式第3号)

(2) 受水槽を設ける給水装置の新設等にあっては、受水槽以降の設備に係る設計図書

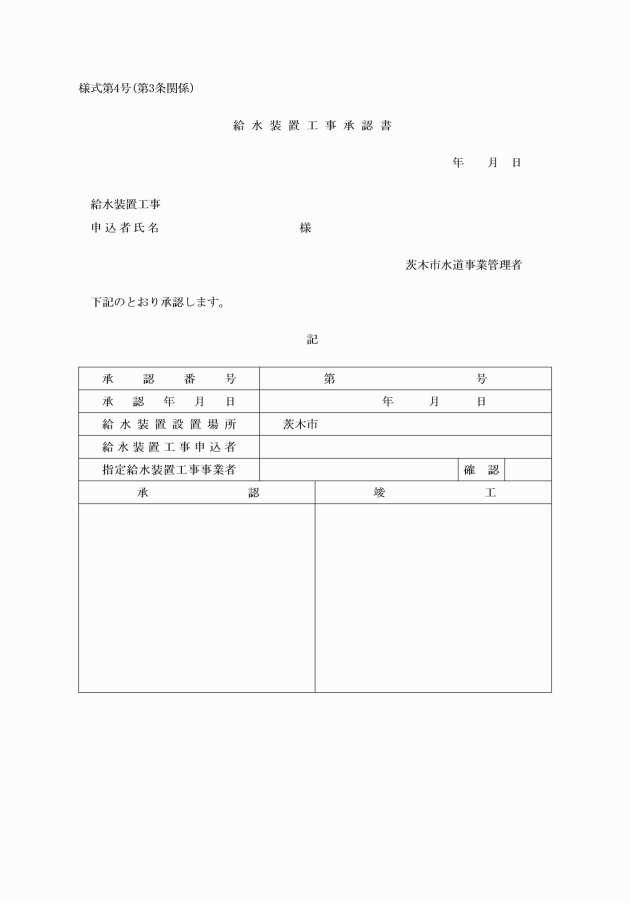

2 管理者は、給水装置の新設等を承認したときは、給水装置工事承認書(様式第4号)を交付する。

3 管理者は、事前に申し出ることなく地下水等使用水道(市が供給する水と地下水その他の市が供給する水以外の水と混合又は併用することができる構造を有するものをいう。)を設置した者が水道メーターの口径を減径しようとするときは、その給水装置の改造を承認しない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

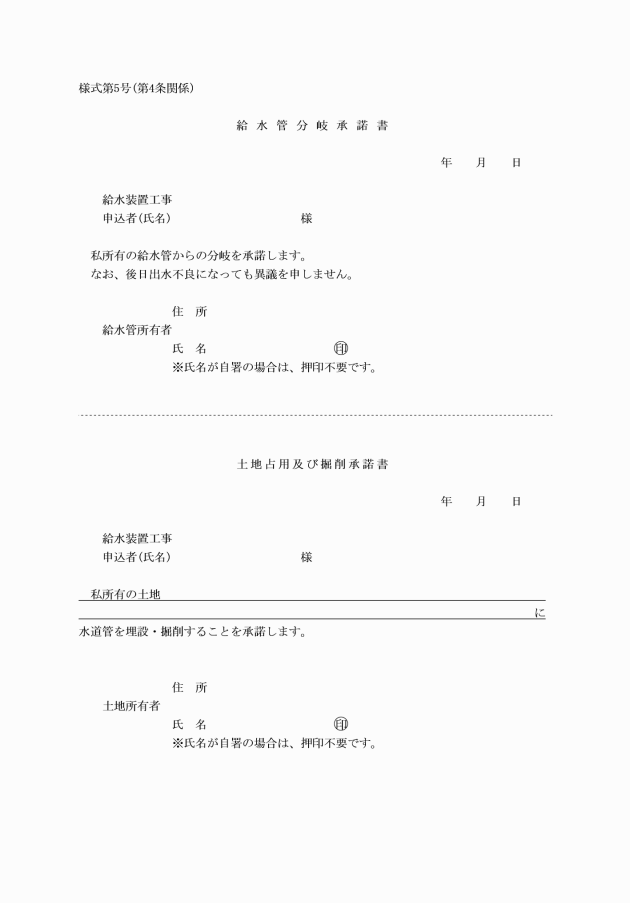

(利害関係人の同意書等)

第4条 条例第5条第2項に規定する必要な書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 他人の給水管から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の給水管分岐承諾書(様式第5号中)

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、所有者の土地占用及び掘削承諾書(様式第5号中)

(3) その他特別の理由があると認めるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書等

(給水装置の新設等の範囲)

第5条 指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直結給水する工事にあっては、配水管又は他の給水管との分岐点から給水栓まで。

(2) 受水槽を設ける工事にあっては、配水管又は他の給水管との分岐点から受水槽の給水口まで。

第2章 給水装置の施行及び維持管理

(給水装置の構造)

第6条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、給水器具並びに水道メーター等をもって構成する。

2 給水装置には、水道メーターボックスその他必要な用具を備えなければならない。

ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

(受水槽の設置)

第7条 給水装置の所有者は、一時に多量の水を使用する場合は、受水槽を設けなければならない。

2 受水槽の設置基準は、管理者が別に定める。

(給水装置の材質及び施工法)

第8条 給水装置の材質及び施工法は、管理者が別に定める茨木市給水装置施行基準(以下「施行基準」という。)によらなければならない。

(給水装置の管理)

第9条 給水装置の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、止水栓、水道メーター及び水道メーターボックス等を、最良の方法をもって管理に努めなければならない。

2 水道使用者等は、水道メーターの設置場所に当該水道メーターの点検若しくは機能を妨害するような物を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、水道メーターの貸与を受けた者に原状回復を命じ、当該命令を履行しないときは、市が施行して、その費用を水道使用者又は給水装置の所有者から徴収することができる。

4 管理者が必要と認めるときは、水道使用者等に水道メーターの設置場所を変更させることができる。

5 水道使用者等は、給水装置に配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

6 水道使用者等は、給水装置に井水及び河川水その他供給管を直結してはならない。

7 水道使用者等は、給水装置に特殊器具等を設けたときは、給水管へ汚水又は供給する水以外の水が逆流しないように適当な措置を講じなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第9条の2 条例第35条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(給水装置の分岐口径)

第10条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を調査し、管理者が定める。

(工事の変更及び取消し)

第11条 給水装置工事の承認を受けた者は、工事を変更し、又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 条例第21条第3項ただし書及び第5項ただし書に規定する修繕に要する費用を徴収しない場合とは、配水管又は給水管の分岐部から水道メーターまでの給水装置の修繕等で、管理者が必要と認めた場合とする。

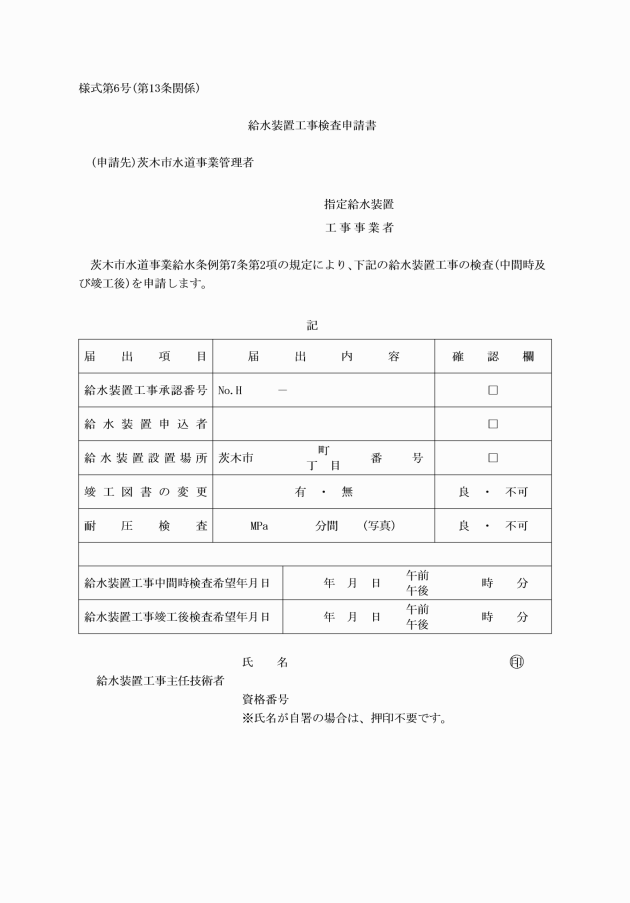

2 指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者は、給水装置工事の検査の結果、手直しが必要であると認められたときは、管理者が指定する期間内に改善しなければならない。

3 給水装置工事の検査項目は、管理者が別に定める。

第3章 給水

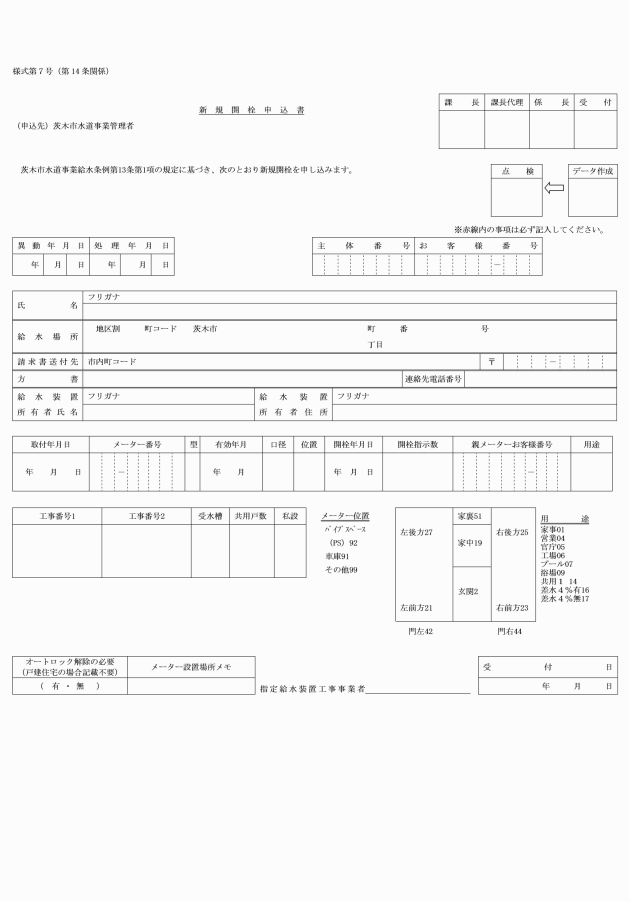

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするときは、使用者

(2) 共用給水装置の使用戸数に異動があったときは、使用者の代表者又は管理人

(3) 給水装置の需要種別に変更があったときは、使用者

(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者

(5) 使用者に変更があったときは、新使用者

(6) 所有者の氏名又は住所に変更があったときは、所有者

(7) 消防演習で私設消火栓を使用するときは、使用者

(8) 消防用で水道を使用したときは、使用者

(給水変更等の無届けの措置)

第16条 給水装置の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が前条の届出をしないときは、管理者が使用水量を算定してその料金を当該使用者等から徴収する。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(私設消火栓)

第17条 私設消火栓を消防のための演習に使用するときは、その事実を証明する書類を管理者に提出しなければならない。

2 私設消火栓は、火災の場合には公設消火栓と同一に併用することができる。この場合において、所有者等はこれの使用を拒むことができない。

(使用水量の算定)

第18条 水道メーターは、2月ごとの定例日に点検する。ただし、管理者が必要と認めるときは、定例日を変更して点検することがある。

2 使用水量は、2月前の定例点検日の翌日から当月の定例点検日までを2月として算定する。

(使用水量の認定)

第19条 条例第26条に規定する使用水量の認定の方法は、過去4月分の使用水量を1月分に平均して得られた使用水量を1月分の使用水量とみなす方法とする。

2 前項により難いときは、管理者が別に定める。

(水道メーターの端数計算)

第20条 水道メーターの指示数に1立方メートル未満の端数があるときは、次期の点検月に繰り越して計算する。ただし、水道メーターの取付け又は取外しをした月は、この限りでない。

(水道メーターの設置基準)

第21条 水道メーターは、次に掲げる基準により設置する。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、鉄筋住宅等で管理者が必要と認めるものについては、団地ごとに1個とすることができる。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個。ただし、鉄筋住宅等の建物内の各戸に1個とすることができる。

(3) 私設消火栓には、設置しない。

2 水道メーターは、給水管の口径と同口径を基準とする。この場合において、受水槽以降の水道メーターも同様とする。

3 前2項の基準により難いときは、その都度管理者の承認を受けなければならない。

4 使用者の水栓番号は、水道メーターの設置後管理者が指定した場所に掲げるものとする。

(水質の検査)

第22条 条例第22条第1項に規定する検査の請求者は、管理者が行う当該検査に立ち会わなければならない。

(1) 給水装置について、その構造材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査以外の検査を行うとき。

3 管理者は、検査の必要がないと認めるときは、検査の請求を拒むことができる。

第4章 料金及び分担金

(需要種別の適用基準)

第23条 条例別表第1に掲げる需要種別の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用 臨時用以外の用に供するもの

(2) 臨時用

ア 土木工事 建築工事又は興行等の鑑賞その他臨時の用に供するもの

イ 噴水、泉池、滝等一般の鑑賞その他臨時の用に供するもの

2 給水装置の使用者が当該給水装置を一般用以外の用に供した場合は、前項に掲げる需要種別の適用基準に従い、それぞれの需要種別の料金を適用する。

(資料提出の請求)

第24条 管理者は、需要種別の適用又は水量の算定等に関し必要と認めるときは、給水装置の使用者に資料の提出を求めることができる。

第25条 削除

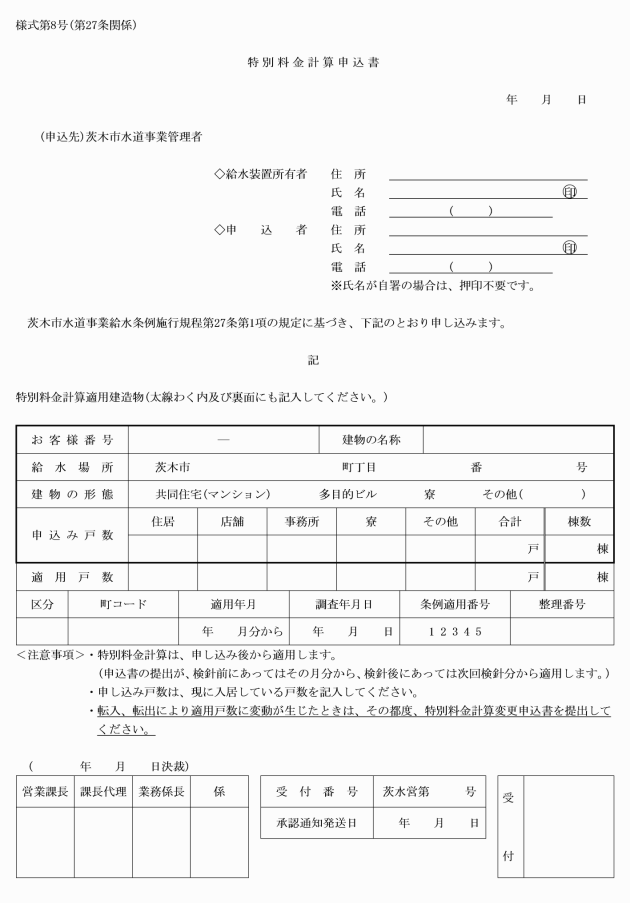

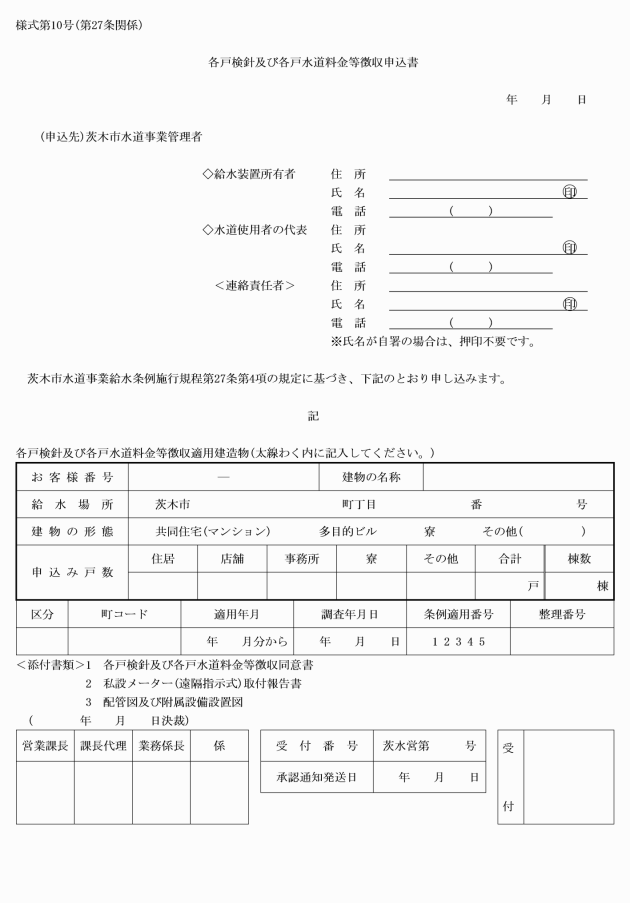

2 管理者が指示した要件を満たした場合の共同住宅等の料金は、別に定める各戸検針及び料金徴収の取扱いに関する基準に基づき算定した額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

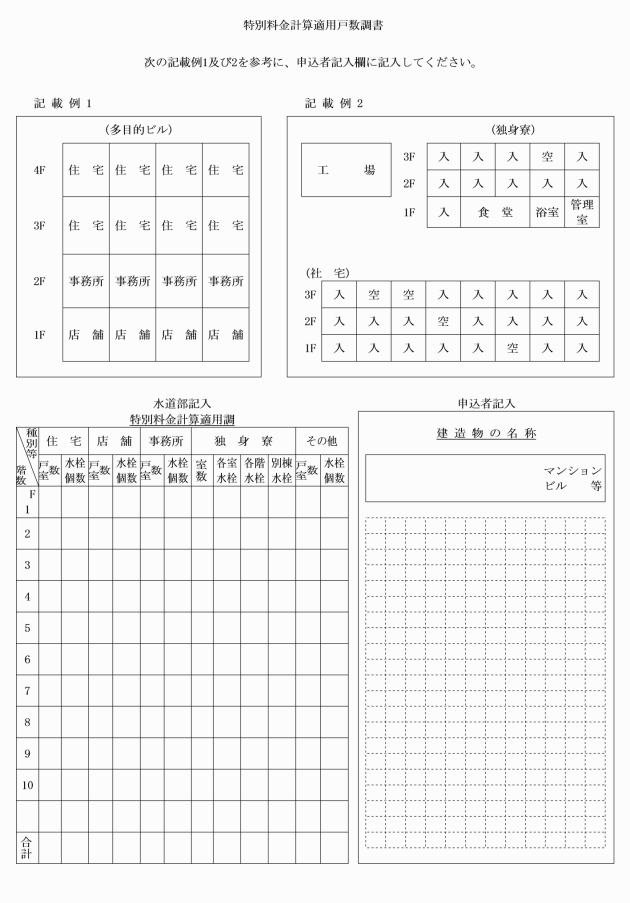

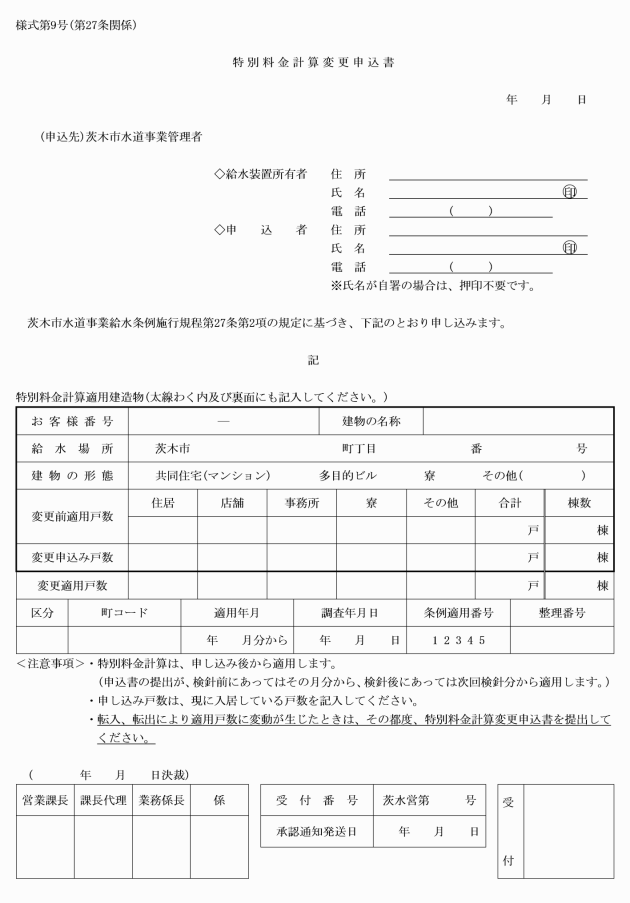

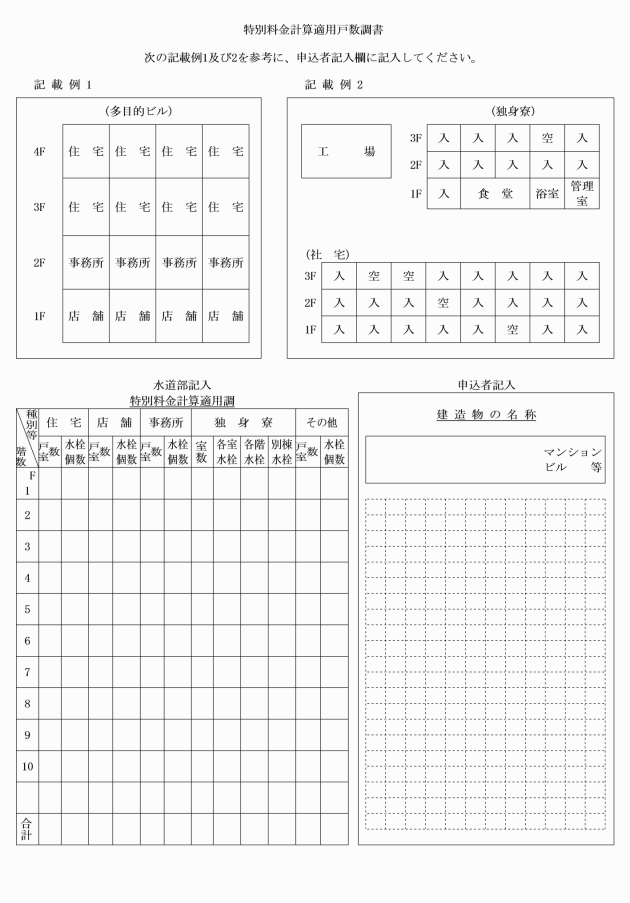

2 水道使用者等は、特別料金計算申込書の申込戸数に変更が生じたときは、特別料金計算変更申込書(様式第9号)を提出し、管理者の承認を得なければならない。

3 水道使用者等は、特別料金計算申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(使用の中止の届出のない場合の料金)

第28条 条例第18条第1項の規定による使用の中止の届出がないときは、水を使用しない場合でも料金を徴収する。

(料金の月計算及び徴収)

第29条 2月ごとの定例日に点検する料金の月計算は、各月分の水量を均等とみなして、定例点検日の属する月(以下「計量月」という。)の前月分及び計量月分を算定する。

2 前項の算定において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、計量月の前月分の端数を切り上げ、計量月分の端数は切り捨てて料金を算定する。

3 計量月の前月分及び計量月分の料金は、計量月に徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、料金を徴収する月を変更することがある。

4 2月ごとに点検する定例日間の途中において給水を開始又は中止したときの料金は、第1項に規定する料金算定との均衡を失しない範囲内でその都度料金を算定し、徴収する。

第30条 削除

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、口座振替、直接納付及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項に規定する指定納付受託者による納付の方法で徴収する。ただし、管理者が特にやむを得ない理由があると認めたときは、集金の方法で徴収することができる。

(料金等の領収書)

第32条 直接納付及び集金の方法で徴収する料金その他納付金についての領収書は、企業出納員の領収印若しくは現金取扱員の印、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関の印又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者の印があるものに限り有効とする。

(1) 債務者が死亡し、当該債務を相続する者がいないとき。

(2) 調査しても債務者の所在が不明であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(1) 既設の給水装置を撤去し、1年以内に別の給水装置を新設しない場合

(2) 既設給水装置の水道メーターを通過して分岐し、給水装置を新設するが、別個に水道メーターを新設しない場合においても、構造上及び利用上独立性があると認められる場合

(3) 1戸に2個以上の水道メーターが設置されているものを1個の水道メーターに統合する場合

(鉄筋住宅等の分担金の額)

第35条 受水槽の設備のある鉄筋住宅等(工場等を除く。)の分担金の額は、受水槽流入側に設置する水道メーター(以下「親メーター」という。)の口径に係る分担金の額と各戸等に設置する水道メーター(以下「子メーター」という。)の合計個数の分担金の額又は受水槽以降の揚水管(以下「揚水管」という。)の口径に係る分担金の額とを比較して、そのいずれか多い方の額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、独身寮等の分担金の額は、受水槽以降の給水設備主管(以下「給水主管」という。)の口径に係る分担金の額を含めて比較するものとする。

3 前2項の規定において、子メーターが設置されていない場合は、各戸等に設置されている給水管の口径と同口径の子メーターが設置されたとみなして計算して得た額とする。

4 前項の場合の口径は、通常子メーターが設置されるものとみなし得る位置における給水管の口径をもって決定する。

5 第1項の分担金の納付後において、増築等で戸数等が増加する場合は、その都度それぞれの分担金の額を計算する。

(工場等の分担金の額)

第36条 受水槽の設備のある工場等の非住宅の分担金の額は、親メーターの口径に係る分担金の額と各室等に設置する子メーターの合計戸数の分担金の額若しくは揚水管又は給水主管の口径に係る分担金の額とを比較して、そのいずれか多い方の額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、建物の階数が2以下の場合は、前条第1項の規定を準用する。

(共同住宅等の分担金の額)

第37条 直接給水するアパート等の共同住宅及び同一敷地内に非住宅と住宅が混在する場合の分担金の額は、各室等に給水管が設置されている場合に限り、親メーターの口径に係る分担金の額と子メーターの合計個数の分担金の額とを比較して、そのいずれか多い方の額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(一時的使用に供する給水装置)

第38条 条例第30条第5項に規定する給水装置の一時的使用に供する仮設給水装置とは、給水装置の使用開始日から6月未満の期間内に臨時用給水を閉栓し、分水(分岐)止めをする給水装置をいう。ただし、居住することを前提として行われる臨時用給水に係る給水装置は除く。

(料金の軽減又は免除)

第39条 工事用その他臨時の用に供する水道以外の水道において次の各号に掲げる事由により水の汚染(以下「濁水」という。)又は漏水(水道使用者等が条例第20条第1項の管理義務を怠ったことによるものを除く。)が発生したと管理者が認めたときは、当該各号に定める水量を使用水量から減じること(以下「使用水量の軽減」という。)により、条例第33条の規定による料金の軽減行うものとする。ただし、漏水が発生したことによる使用水量の軽減を受けようとする給水装置の使用者が、次条第2項の規定による申請を行う日において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者であるときは、第42条の規定により認定した漏水量(以下「漏水量」という。)の10割を使用水量から減じるものとする。

(1) 災害(管理者が認めるものに限る。)による場合 第42条の規定により認定した濁水量又は漏水量(以下「濁水量等」という。)の10割

(2) 管理者又は指定給水装置工事事業者が行った水道メーターの設置の瑕疵又は管理者が行った配水管の洗管及び仕切弁の検査による場合 濁水量等の10割

(3) 地下、床下又は壁中における給水装置の破損又は腐食による場合 漏水量の8割

(4) 受水槽、水洗トイレ、冷凍機、温水器又は露出配管(蛇口を除く。)の破損、腐食又は故障による場合 漏水量の5割

(5) その他管理者が認める事由による場合 管理者が定める割合の濁水量等

4 工事用その他臨時の用に供する水道において、濁水又は漏水が発生したときは、管理者が必要であると認めたときに限り、管理者が定める割合の濁水量等を使用水量から減じることにより、条例第33条の規定による料金の軽減を行うものとする。

(軽減又は免除の申請)

第40条 濁水が発生したことによる料金の軽減を受けようとする給水装置の使用者は、洗管を行った上で、濁水に係る料金軽減申請書(様式第11号)により、当該濁水が発生したことを知った日から起算して1年以内に管理者に申請しなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

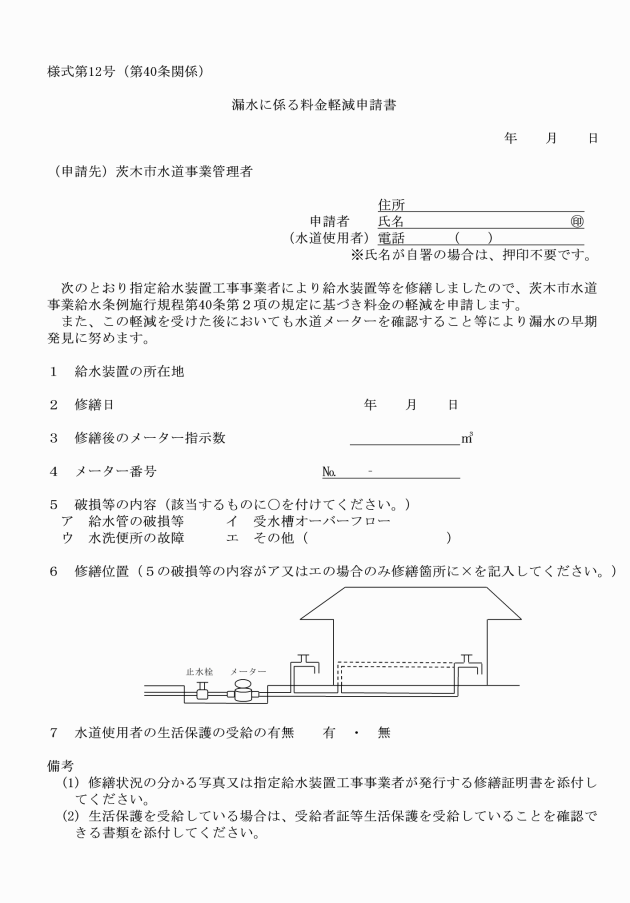

2 漏水が発生したことによる料金の軽減を受けようとする給水装置の使用者は、指定給水装置工事事業者による当該漏水に係る給水装置等の修繕を完了した上で、漏水に係る料金軽減申請書(様式第12号)に修繕状況の分かる写真又は指定給水装置工事事業者が発行する修繕証明書を添付して、当該漏水が発生したことを知った日から起算して1年以内に管理者に申請しなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の漏水に係る給水装置等の修繕は、管理者が指定給水装置工事事業者による修繕の必要がないと認める箇所の破損等にあっては指定給水装置工事事業者以外の者が行うことができるものとする。

5 前条第5項の規定による料金の軽減又は免除の申請について必要な事項は、管理者が別に定める。

(軽減対象点検)

第41条 濁水が発生した場合の使用水量を軽減する対象となる水道メーターの点検(以下「軽減対象点検」という。)は、当該濁水に係る洗管後最初に実施する水道メーターの点検とする。

2 漏水が発生した場合の軽減対象点検は、当該漏水に係る給水装置等の修繕の完了した日以後最初に実施する水道メーターの点検又は当該修繕の完了前最後に実施した水道メーターの点検のうち、使用水量が多い方の点検とする。ただし、当該修繕が漏水を管理者が確認した日後最初の水道メーターの点検の日後に完了した場合は、管理者が定める水道メーターの点検を軽減対象点検とする。

(1) 第39条第1項第1号に掲げる事由 災害の状況を考慮して、管理者が濁水量を認定する方法

(2) 第39条第1項第2号及び第5号に掲げる事由 水道使用者等へ聞取りを行い、管理者が濁水量を認定する方法

2 管理者は、軽減対象点検の使用水量から使用実績水量(軽減対象点検の4月前、6月前及び8月前の水道メーターの点検により算定される使用水量の合計を3で除して得られた水量。以下同じ。)を減じた水量(その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた水量)を漏水量として認定する。

3 前項の規定にかかわらず、給水装置の使用者が漏水の発生した給水装置を軽減対象点検の10月前の水道メーターの点検の日以前から継続して使用していない場合の使用実績水量は、当該漏水に係る給水装置等の修繕の完了後2回目の水道メーターの点検により算定した使用水量とする。この場合において、使用者が当該漏水に係る給水装置等の修繕の完了後2回目の水道メーターの点検の日前に転居その他の事由により当該給水装置を使用しなくなったときの使用実績水量は、管理者が定める水量とする。

(分担金の免除等)

第43条 条例第33条の規定により分担金を免除する場合は、次に掲げる場合する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者が、給水装置を新設する場合

(2) 茨木市下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号)第2条第1項第3号に規定する下水道の普及に伴ってなされる水洗化により給水装置を改造(建替えによる改造を除く。)する場合

(分担金の納付)

第44条 分担金は、納入通知書により納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

第5章 補則

(その他)

第45条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の茨木市水道事業給水条例施行規程(次項において「改正前の規程」という。)の定めにより現に給水装置工事の申込みが終了しているものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、改正前の規程によって定められた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(平成11年規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に存する予納金には、利子を付さない。

3 この規程施行の際、改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(平成15年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(平成16年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、改正前の茨木市水道事業給水条例施行規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(同年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第3条第3項の規定は、この規程の施行期日以後の給水装置の改造の申込みについて適用し、同日前の給水装置の改造の申込みについては、なお従前のとおりとする。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の茨木市水道事業給水条例施行規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(平成23年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第3条第3項の規定は、この規程の施行期日以後の給水装置の改造の申込みについて適用し、同日前の給水装置の改造の申込みについては、なお従前のとおりとする。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の茨木市水道事業給水条例施行規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(平成26年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道事業給水条例施行規程(附則第4項において「新規程」という。)第26条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している水道に係る料金で施行日以後初めて行う点検により算定するものについては、なお従前の例による。

4 新規程第35条第1項、第36条第1項及び第37条第1項の規定は、施行日以後に申込みのあった工事に係る分担金について適用し、施行日前に申込みのあった工事に係る分担金については、なお従前の例による。

5 この規程の施行の際、この規程による改正前の茨木市水道事業給水条例施行規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(平成29年規程第7号)

この規程は、平成29年5月10日から施行する。

附則(平成31年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(同年規程第6号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

附則(同年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(同年規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年5月6日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の様式第7号から様式第10号までは、令和3年5月6日以後の新規開栓の申込み等の手続について適用し、同日前の開栓の申込み等の手続については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

附則(令和4年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年1月以後の月分の料金の軽減又は免除について適用する。

附則(同年規程第5号)抄

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

分担金表

メーターの口径 | 基本料金 |

250mm | 70,290,000円 |

300mm | 111,890,000円 |