子宮頸がん(HPV)

更新日:2025年11月01日

※キャッチアップ経過措置対象者の方へ大切なお知らせ

キャッチアップ経過措置期間は令和8年3月31日までとなっております。

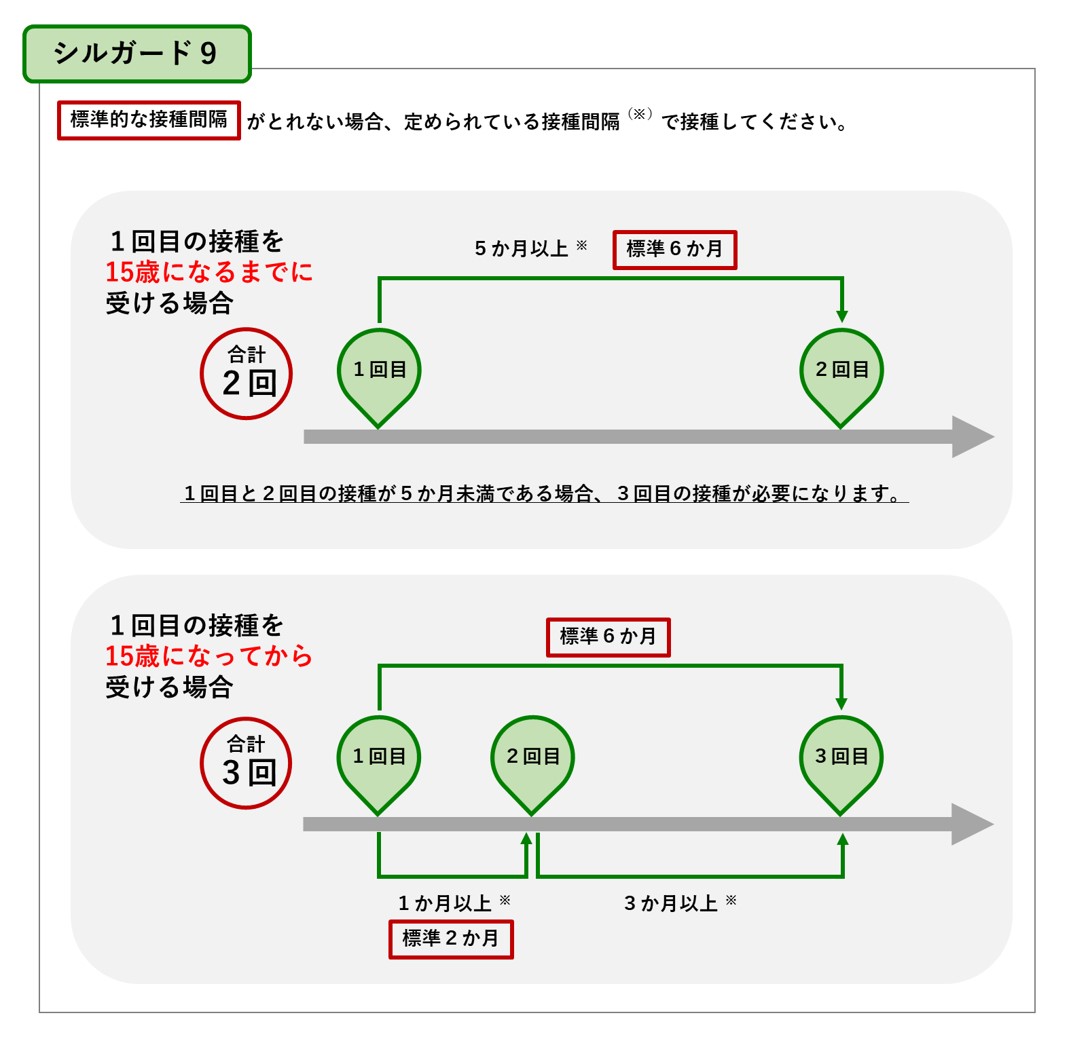

また2回目から3回目の接種間隔は3か月以上の間隔をあける必要があります。

キャッチアップ経過措置対象者で2回目の接種がお済でない方はお早めに接種をご検討ください。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月1日から法律に基づく定期接種として実施しているところですが、同年6月14日から厚生労働省は、「子宮頸がん予防ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がワクチン接種後に見られたことから、副反応の発生頻度がより明らかになり、適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種の勧奨を差し控える」としていました。

その後、最新の知見を踏まえ、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められず、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和3年11月26日に積極的勧奨を再開することが決定されました。

これにより、本市では令和4年度から、HPVワクチン定期接種対象者またはその保護者の皆さまへ、個別の接種勧奨を順次行っています。

接種を希望される場合は、厚生労働省ホームページやリーフレットをご覧いただき、予防接種の効果や予想される副反応等について、保護者及び接種を受ける本人もよく理解した上で接種を受けてください。

【厚生労働省ホームページ】子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について

子宮頸がんについて

子宮頸がんは子宮の入り口付近にできるがんで、最近では20 〜30 代の若年層で増加傾向にあります。

子宮頸がんのほとんどは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染によって引き起こされます。HPV は性交経験があれば誰でも感染する可能性があるウイルスで、感染自体は決して特別なものではありません。また、感染してもほとんどの場合は自然に排除されます。

ウイルスが排除されずに長期間感染が続く場合、数年から十数年以上の年月を経て、子宮頸がんを発症します。

HPV は、子宮頸がんのほかにも、中咽頭がん、肛門がん、膣がん、外陰がん、尖圭コンジローマ(性器に出来る鶏冠状のイボ)などにも関わっていると考えられています。

子宮頸がんの予防方法としては、HPVワクチンを接種することで、HPVの感染を予防することが挙げられます。

(※参考)

子宮頸がんの予防には、 HP V ワクチンに加え、子宮がん検診を定期的に受けることが大切です。本市では、 20 歳以上 の女性を対象に子宮がん検診(費用 500 円)を実施していますので、ぜひ受診してください。

なお、 HPV 感染の有無を調べる HPV 検査(費用は全額自己負担)を必要に応じて実施している医療機関も一部あります。

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの種類

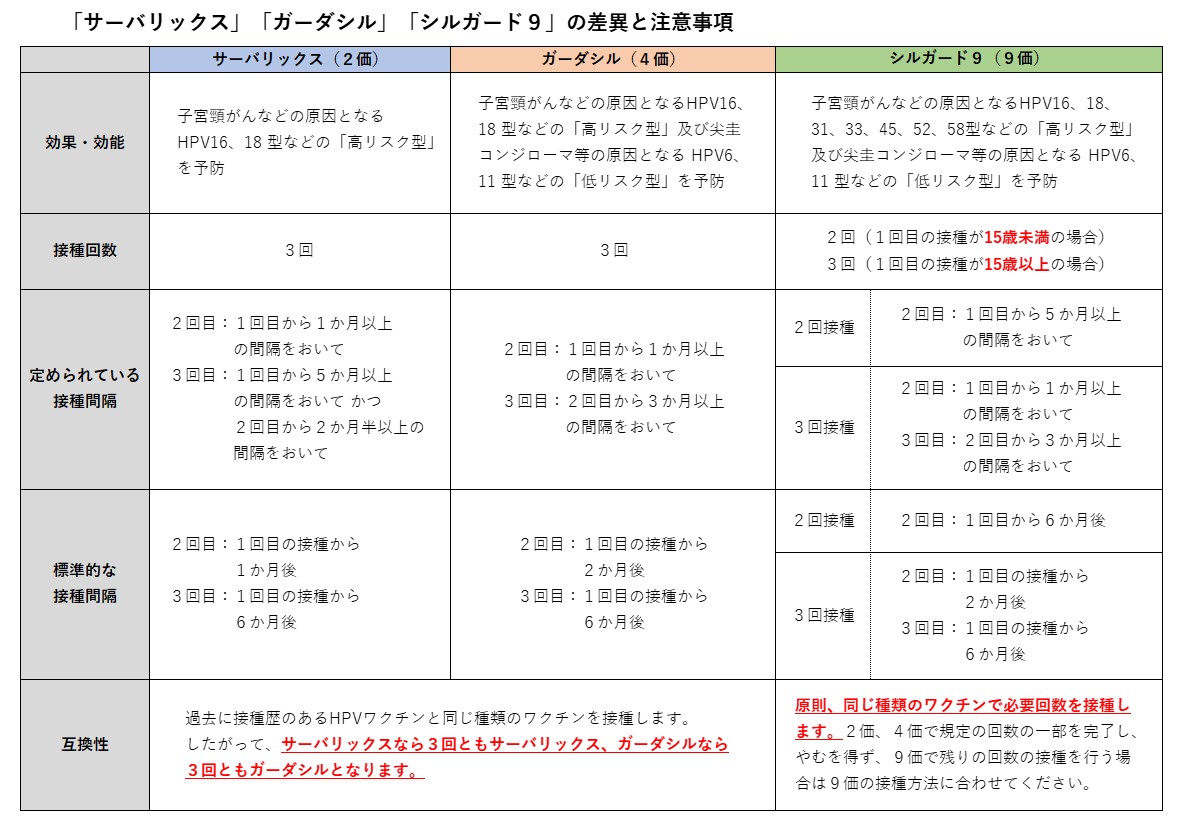

現在、定期接種のワクチンは「サーバリックス(2価)」と「ガーダシル(4価)」と「シルガード9(9価)」の3種類あり、ワクチンによって接種間隔等が異なります。

子宮頸がん予防ワクチンは、原則、1回目に接種したワクチンと同じワクチンを最後まで接種してください。

委託医療機関により、取り扱っているワクチンの種類が異なりますので、各委託医療機関までお問い合わせください。

9価HPVワクチン(シルガード)について

令和5年4月1日から、9価HPVワクチン「シルガード9」が定期予防接種の対象となりました。

9価HPVワクチンは、子宮頸がんの原因の約80%から90%を防ぐことができると言われています。

かかりつけ医等から、ワクチンの有効性と接種による副反応が起こるリスク等について説明を受け、ご理解いただいた上で接種を行ってください。

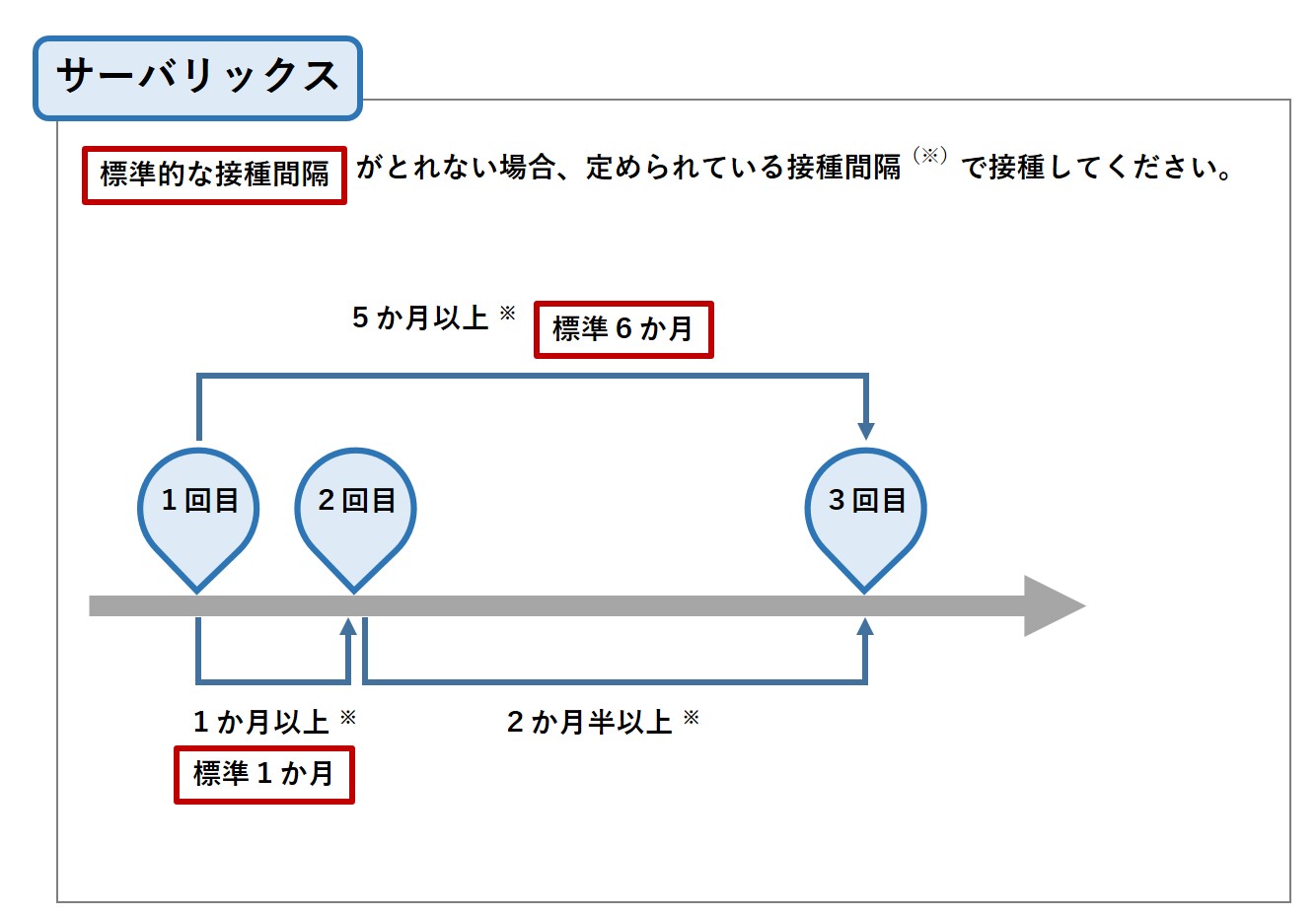

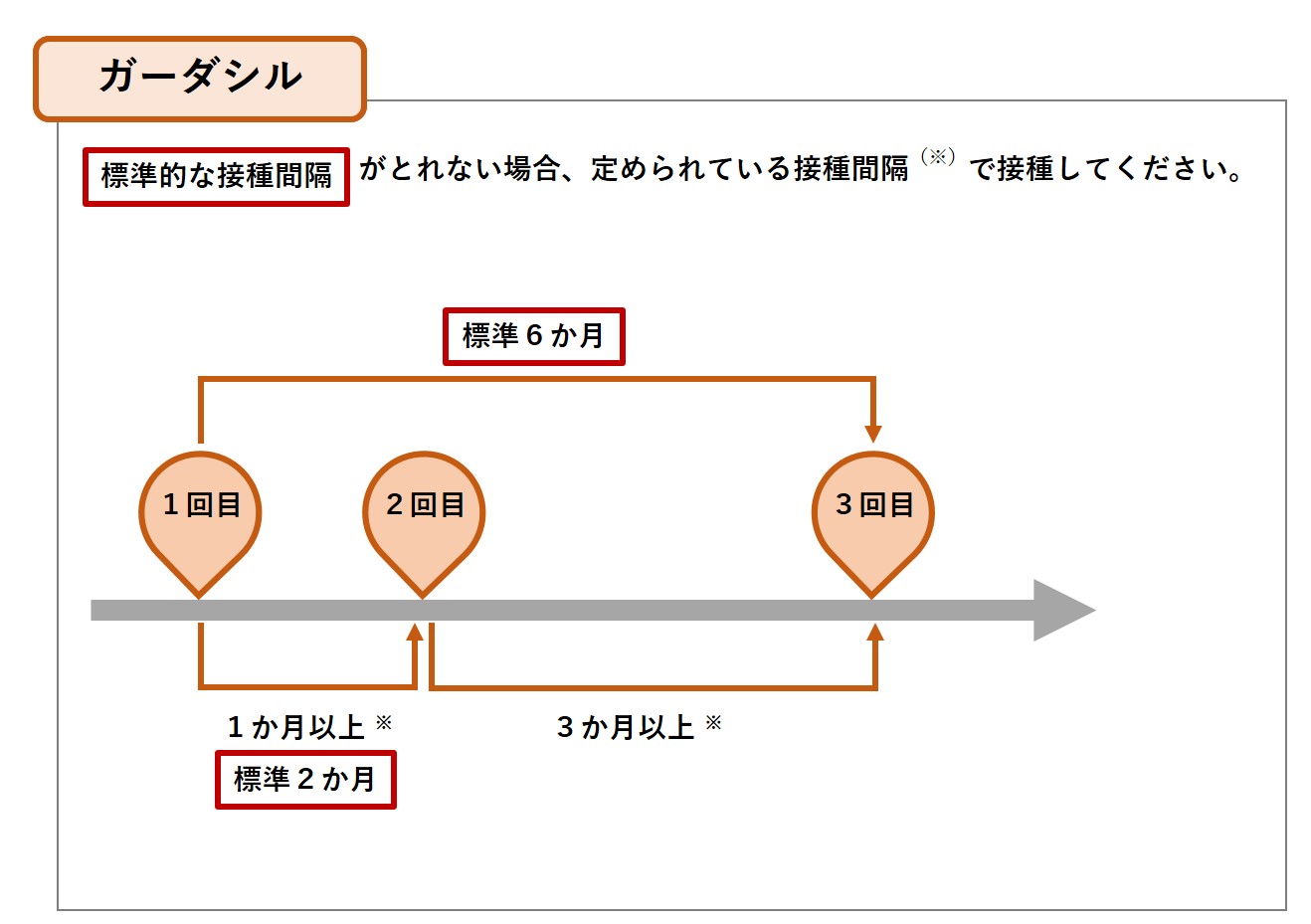

接種間隔

※ともに1年以内に接種を終えることが望ましい。

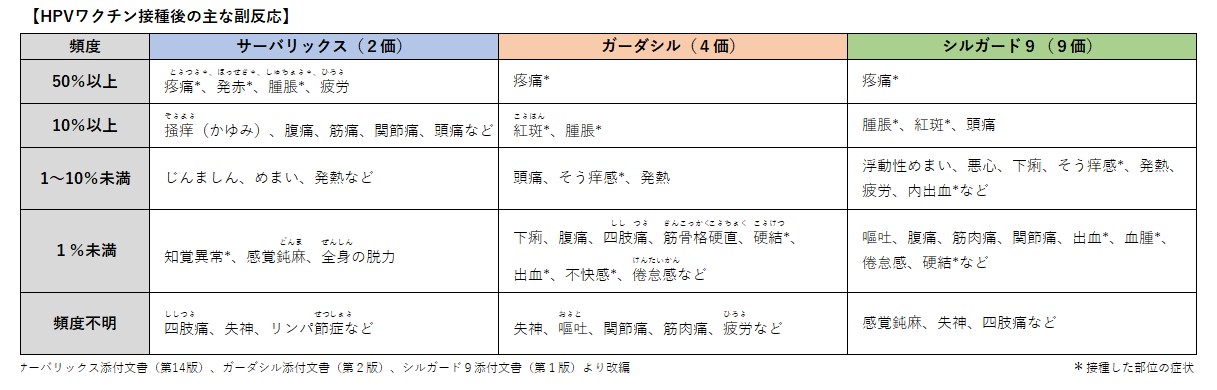

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの副反応

子宮頸がん予防ワクチン接種後には、多くの方に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。

また稀に重い副反応(呼吸困難やじんましんなどの重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

因果関係があるかどうかわからないものや、接種後短期間で回復した症状を含めて報告があったのは接種1万人あたり約10人で、重篤と診断された人は接種1万人あたり約6人です。

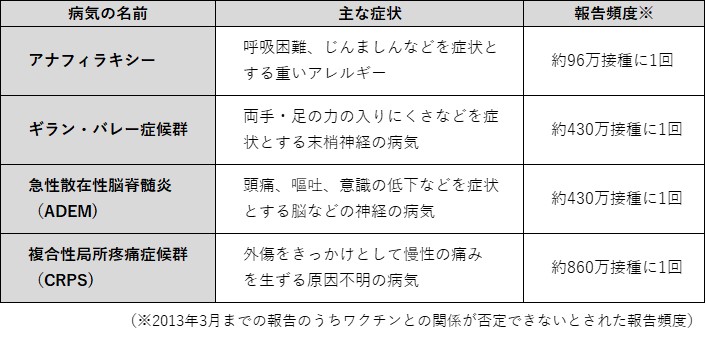

また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、厚生労働省が接種との因果関係を問わず収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀に重い症状の報告もあり、具体的には以下のとおりとなっています。

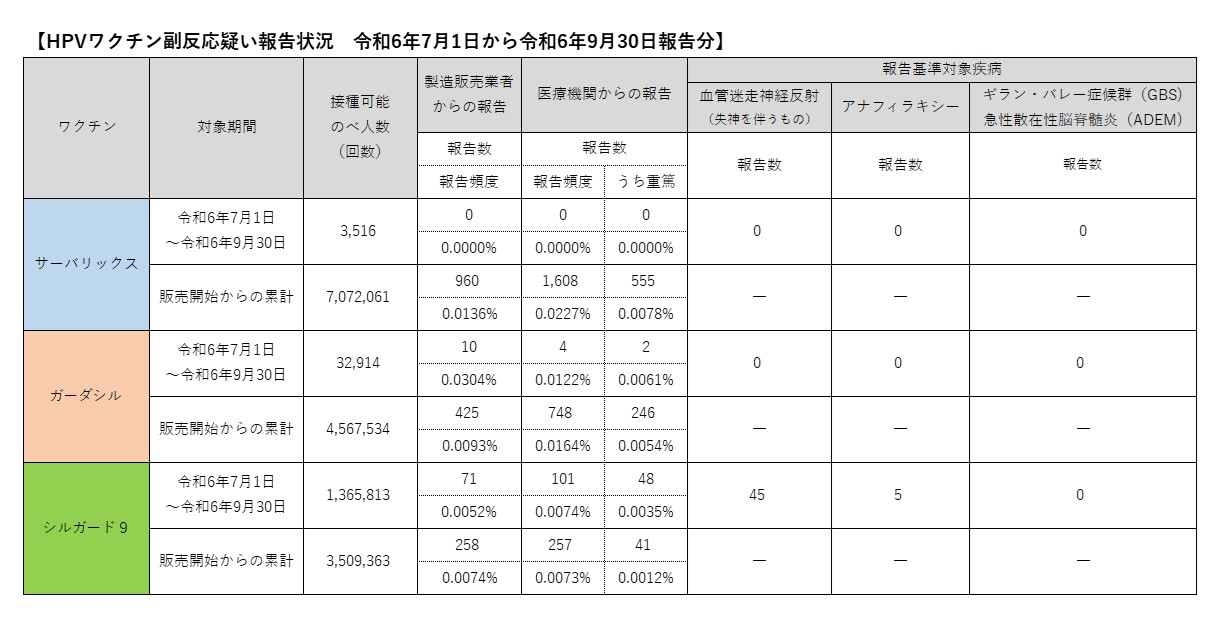

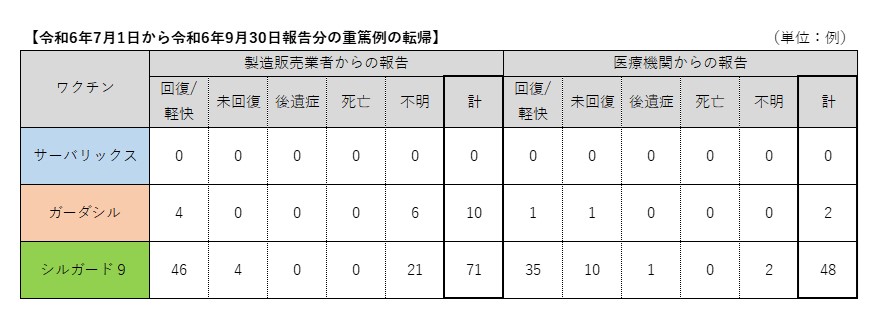

第105回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和6年度第10回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和7年1月24日)の資料によりますと、HPVワクチンの副反応疑い報告において、令和6年7月1日から令和6年9月30日までに、接種後に医療機関または製造販売業者から報告された件数(重複あり)は下表のとおりです。

HPVワクチン(サーバリックス)の副反応疑い報告状況について (PDFファイル: 325.3KB)

HPVワクチン(ガーダシル)の副反応疑い報告状況について (PDFファイル: 321.9KB)

HPVワクチン(シルガード9)の副反応疑い報告状況について (PDFファイル: 346.8KB)

子宮頸がん予防ワクチンに関する相談窓口

ワクチン接種後に異常があるとき

接種を受けた医師やかかりつけ医等に相談してください。

不安や疑問があるとき

・総合的な相談窓口

大阪府健康医療部保健医療室医療・感染症対策課感染症対策グループ

電話番号:06‐4397-3248

子宮頸がん予防ワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

・厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」

子宮頸がんを含む、インフルエンザ、性感染症、その他の感染症全般について、ご相談にお応えします。

電話番号:03-5656-8246

予防接種による健康被害についての補償(救済)に関する相談

茨木市立こども支援センターにご相談ください。子宮頸がん予防ワクチンを含む、ワクチン全体の救済制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

令和7年度 子宮頸がん予防(HPV)ワクチン定期接種

対象者(令和7年度実施分)

小学校6年生から高校1年生相当の年齢(平成21年4月2日から平成26年4月1日生まれ)の女子

持ち物

母子健康手帳、予診票

予診票について

予診票は令和7年7月30日に、中学校1年生、高校1年生相当の年齢の方へ発送しました。委託医療機関にも予備を一定部数配布していますので、ご確認の上、接種を受けてください。

費用

無料

予防接種を受ける前にお読みください

子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の差し控え等により接種機会を逃した方への定期接種及びその経過措置について

※キャッチアップ経過措置対象者の方へ大切なお知らせ

キャッチアップ経過措置期間は令和8年3月31日までとなっております。

また2回目から3回目の接種間隔は3か月以上の間隔をあける必要があります。

キャッチアップ経過措置対象者で2回目の接種がお済でない方はお早めに接種をご検討ください。

積極的勧奨が差し控え等で接種機会を逃した平成9年4月2日から平成20年4月1日まで生まれの女性に対し、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間キャッチアップ接種として定期接種を実施しておりました。

現在は、キャッチアップ接種期間のワクチン需要の増加により、接種を完了できなかった方を対象に、令和8年3月31日までの間、経過措置として定期接種の期間を延長しております。詳細は下記をご確認ください。

なお、接種を希望される場合は、厚生労働省のホームページやリーフレット等をご確認のうえ、予防接種の効果や予想される副反応等について、十分にご理解いただき、接種を受けてください。

【厚生労働省ホームページ】ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種について

対象者・対象期間

〇経過措置対象者(下記すべてに該当する方)

・平成9年4月2日から平成21年4月1日まで生まれの女性

・令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回以上接種した方

・全3回の接種を完了していない方

持ち物

・キャッチアップ経過措置対象者用予診票 (委託医療機関にも設置しています)

・HPVワクチンの接種履歴がわかるもの(母子健康手帳等)

・本人確認書類(各種健康保険の資格確認書、マイナンバーカード等)

費用

無料

対象ワクチンについて

・対象ワクチンは、通常の定期接種と同様、サーバリックス(2価)とガーダシル(4価)とシルガード9(9価)となります。

※各ワクチンの違いについては子宮頸がん予防ワクチンの種類をご参照ください。

交互接種について

|

・2価、4価と9価【令和5年3月7日第45回厚生科学審議会・ワクチン分科会 参考資料一部抜粋】 同じ種類のHPVワクチンで接種を完了することを原則とするが、交互接種における安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや海外での取り扱いを踏まえ、すでに2価あるいは4価ワクチンを用いて定期接種の一部を終了した者が残りの接種を行う場合には、適切な情報提供に基づき、医師と被接種者がよく相談した上で、9価ワクチンを選択しても差し支えないこととする。

・2価と4価【令和4年3月18日付け厚生労働省通知一部抜粋】 過去に接種歴のあるHPVワクチンと同一種類のワクチンを使用すること。 ただし、過去に接種したHPVワクチンの種類が不明である場合、キャッチアップ接種を実施する医療機関の医師と被接種者とで十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択すること。 この場合、結果として異なる種類のHPVワクチンが接種される可能性があるため、ワクチンの互換性に関する安全性、免疫原性及び有効性等についても、十分な説明を行うこと。 |

実施医療機関一覧表

茨木市定期接種実施医療機関一覧表(PDFファイル:386KB)

茨木市キャッチアップ接種経過措置実施医療機関一覧表(PDFファイル:352.7KB)

※茨木市外(高槻市・豊中市・池田市・箕面市・摂津市・吹田市・豊能町・能勢町・島本町を除く)で接種される場合は、依頼書を発行する必要がありますので、ご注意ください。

詳しくは「茨木市および北摂一部地域以外で、定期予防接種を希望される人へ(接種する前の手続き)」をご覧ください。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

茨木市 こども支援センター(子育て支援課)

〒567-0888

大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階

電話:072-624-9301

ファックス:072-624-9302

E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp

こども支援センターのメールフォームはこちらから