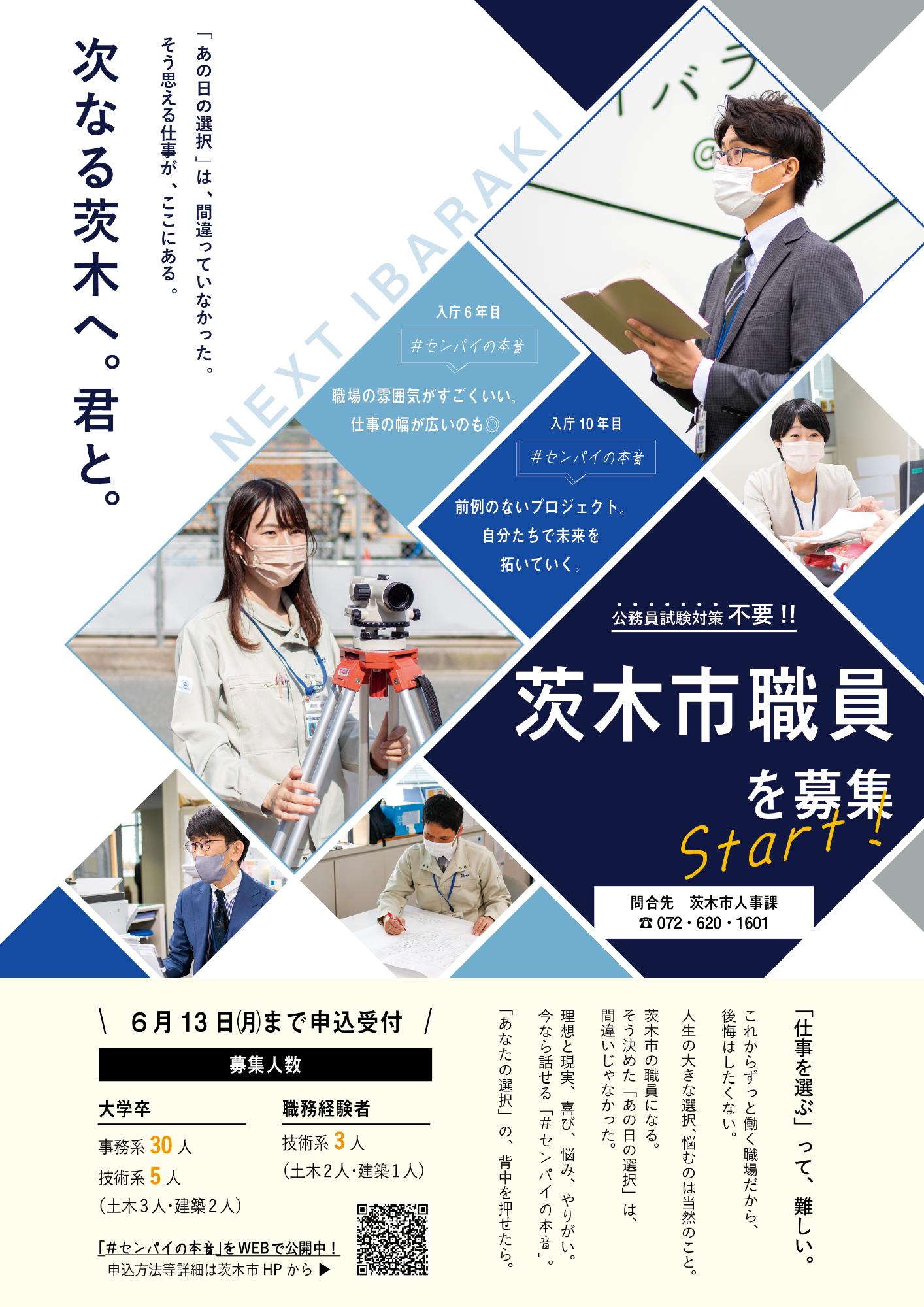

令和4年度 茨木市職員募集がstart!

更新日:2022年05月24日

令和4年度職員採用試験ポスター

先輩職員からのメッセージ

実際に経験して感じる、

家事・育児と仕事の両立がしやすい職場

入庁18年目

こども育成部こども政策課 主幹兼子ども・若者支援グループ長 吉田 依子

~経歴~

事務職として平成17年度(2005年度)入庁。介護保険課、政策企画課、福祉指導監査課、人権・男女共生課を経て令和3年度からこども政策課所属。入庁18年目。課長代理級。

【女性職員の先輩方がロールモデルに】

私は中学生の頃から茨木市に住んでいて、すごく住みやすいまち、過ごしやすいまちだと感じながら育ってきました。そんなまちをもっと良くするため、できるだけ市民の皆さんに近いところで働きたいと思って茨木市を志望したのを覚えています。

入庁してからは、身近にいた女性職員の先輩方からさまざまなことを学ぶことができました。仕事も家庭もしっかりされている女性管理職の先輩が「仕事も家庭も完璧にしようと思わなくていい」と言ってくださったり、たまにご家庭のグチをこぼしていたり(笑)。今思えば、これまでに出会った先輩方一人ひとりが、「自分らしく働けばいい」という私なりの考え方につながるロールモデルになっているのだと思います。

【出産・子育てにも理解ある職場】

仕事をしながらの妊娠・出産は大きな経験でした。妊娠初期のすごくしんどかった時期に「みんなに迷惑をかけてはいけない」と思い、周りに気づかれまいと無理をして仕事をしていた時期もありました。今では「あの時の私は何をしていたんだろう」と思います。仕事は助け合って進めるもの。その経験を活かして、日ごろからどんなことでも気軽に相談してもらえる雰囲気を作れるように意識しています。

茨木市には、育児中の職員でも働きやすくなるためのさまざまな制度があり、理解ある上司や同僚ばかりなので気兼ねなく使えます。私としては、子どもの送り迎えの際に使えるちょっとした時間休などが自分のライフスタイルに合っていてありがたかったですね。産休や育休を取得するとキャリアに響くのかなと心配する人もいるかもしれませんが、実際にはそんなことは全くないと思います。

【これまでの経験を活かした仕事を】

今は子ども・若者支援として、おおむね中学生から39歳までの方で生きづらさを抱えている人を支援する仕事をしています。具体的には、安心して過ごしていただける居場所として市内5か所に開設している「ユースプラザ」の運営、不登校・ひきこもりの相談支援などを行う子ども・若者自立支援センター「くろす」の運営、こども食堂などを担当しています。

教育委員会、福祉部門、地域の団体などと連携して、一人ひとりにあったサポートを考えていく仕事は決して簡単ではありませんが、一人でも多くの市民の方が困りごとなく安心してこのまちで暮らせるように、これまでの経験を活かして全力で取り組んでいきたいと思っています。茨木市をもっと住みやすいまちにしていくのが、私の入庁当初からの目標ですから。

前例のないプロジェクト。

自分たちで未来を拓いていく。

入庁10年目

企画財政部市民会館跡地活用推進課 主査 的場 理

~経歴~

事務職として平成25年度(2013年度)入庁。生活福祉課を経て平成31年度から市民会館跡地活用推進課。入庁10年目。

【寄り添うことが自分自身の成長にも】

大学卒業後、営業職として5年間働いていましたが、生まれ育った地元で、まちのために働きたいという思いから、転職先として茨木市を選びました。

最初に配属されたのは生活福祉課。生活保護のケースワーカーとして、支援を必要とする人々を支える仕事は、これまで経験してきた仕事とは全く異なりました。一人ひとり異なる事情を踏まえながら支援していく中で、福祉の知識だけではなく、考えながら話すスキルやコミュニケーション能力が身に付き、経験とともに成長していける感覚がすごくあり、やりがいを感じていました。福祉の現場は大変なこともありますが、困ったときは必ず上司や先輩が助けてくれるし、とてもありがたい環境で働くことができました。

【一大プロジェクトの担当者に】

平成31年4月の異動で、今の所属の市民会館跡地活用推進課に配属されました。ホールや図書館、子育て支援機能、芝生広場など、さまざまな機能を有する複合施設の建設プロジェクトは、生活福祉課での仕事内容とは異なり、あまりの振れ幅の大きさに戸惑ったのを覚えています。でも、こうして幅広い仕事に取り組めるのが市役所で働く良さかなとも思っています。

先日、新施設と広場の愛称が「おにクル」に決まりました。おにクルのキーコンセプトは「育てる広場」。ただハードを整備するだけでなく、市民の皆さんとともに育てる施設にするために、ワークショップや社会実験を繰り返すなど、ソフト面や場づくりをとても大切にしています。元市民会館跡地に暫定広場として整備した「IBALAB@広場」もその一つです。

前例もお手本もない仕事なので、日々頭を悩ませながらの仕事ですが、市民の皆さんと一緒に未来を拓いていくこのプロジェクトには、何事にも代えがたいやりがいがあると思っています。

一人でも多くの市民の皆さんに「いい施設ができたね」と言っていただけるよう、令和5年秋のオープンに向けて全力で取り組んでいきたいと思っています。

【茨木市で働くことを選んでよかった】

今の仕事でいろいろな人と出会い、つながりが増えて、関わりが生まれていくのを感じるたびに、茨木市で働くことを選んでよかったと思えます。転職したときは、まさかスケボーをしている若者や子育て世代のママさんなど、いろんな市民の方々と一緒に広場のルールを考えている自分なんて全く想像していませんでした(笑)

産官学民連携による、

魅力ある持続可能なまちづくりを

入庁24年目

都市整備部都市政策課 課長代理兼推進係長 新開 邦弘

~経歴~

土木職として平成11年度(1999年度)入庁。水道部工務課、道路交通課を経て平成27年度から都市政策課所属。

【幅広い仕事を経験できるのが魅力】

茨木市で働く技術職には、土木職のほかに建築職、電気職、化学職、機械職があり、主に都市整備部、建設部、産業環境部、水道部などに配属されます。その業務は、道路や上下水道、公園、廃棄物処理場などの公共施設の整備や管理を行う「事業部門」と、都市計画や中心市街地の活性化、北部地域の整備などに係る計画づくりやソフト事業を推進する「政策部門」、法に基づき建築や開発に係る許認可等を行う「審査指導部門」に大きく分けることができます。技術職であっても幅広い仕事を経験することができるのが本市の特徴であり、魅力ですね。

【事業部門を経験して政策部門へ】

私が入庁して最初に配属されたのは、いわゆる事業部門の水道部工務課で、水道管の更新工事などの設計業務や施工監理などを担当しました。そして、最初の異動で配属されたのは、同じく事業部門の道路交通課。都市計画道路の設計や現場監督、施工監理、用地取得のための地元調整も担いました。例えば、茨木松ケ本線の整備ではJR線路の下をくぐるアンダーパスの整備のほか、立命館大学、岩倉公園の周辺整備など、さまざまな企業、事業者や地域の方々と共にJR茨木駅南地区のまちづくりに広く携わる貴重な経験ができました。

その後、平成27年に、都市政策課に異動してからは、立地適正化計画などのさまざまな計画策定に携わり、今は、区画整理事業や大学、民間事業者を交えた地域まちづくりを担当しています。私は、事業部門を経験したうえで政策部門を担当しましたが、これは恵まれていたと思います。というのも、計画は策定することが目的ではなく、計画に位置付けた施策、事業を実現していくことに意味があると考えています。計画が絵に描いた餅にならないよう、計画策定時から事業の実施段階までイメージするのに、事業部門での経験を活かせたと思っています。

【官民連携で「地域まちづくり」を推進】

私が進めている取組に「地域まちづくり」というものがあります。きっとわかりにくいと思うので少し説明しますね(笑)。私たちは、人口減少・少子高齢化社会における持続可能なまちづくりには、地域の皆さんのまちづくりへの関わりが重要であると考えています。地域に愛着を持ってもらい、満足度を高めることが地域の持続性につながり、ひいては地域の価値の向上や、人を呼び込むことにもつながると考えています。でも、それぞれに異なる地域課題の解決には、住民や行政だけでは難しいケースも多い。だから、社会課題の解決に興味を持っている大学や民間事業者にも参画してもらい、その専門性や知見を活かし、地域の皆さんとともに、地域単位のまちづくりを進めていただいています。

今やまちづくりは行政だけでは進めることはできません。今後も、地域や事業者、大学などのステークホルダーとともに、産官学民連携による魅力ある持続可能なまちづくりを進めていきます。

職場の雰囲気がすごくいい。

仕事の幅が広いのも◎

入庁6年目

建設部道路課 佐々木 あい

~経歴~

土木職として平成29年度(2017年度)入庁。

【将来住むまちのために働こうと決めた】

友人が住んでいたので茨木に来る機会が多かったのですが、利便性が良く、駅近くに大学があることもあって「若い人がまちに多くて明るい、エネルギッシュなまち」というのが第一印象でした。それが、何度も茨木に来るうちに「将来住むなら絶対に茨木がいい!」と思うようになっていました。

だから、「自分が将来住む、大好きなまちのために働きたい」と思ったのが茨木市の職員を志望した大きな理由です。まだ住んでもいないのに、今考えるとおかしいですね(笑)

【このまちの成長に関わっていきたい】

土木職としての茨木市の魅力は、都市として発展を続けている途中だということ。これからも大きい事業に携わっていけるのが魅力だと思います。

実際に私が携わった事業として、JR総持寺駅の歩道整備や松ケ本線のアンダーパスの開通などがあります。やっぱり大きな工事に携わって、市民の皆さんが開通した道路を日常的に使っている、歩いている風景を見ると、大きなやりがいを感じるし、もっともっとこのまちの成長に関わっていきたいと感じますね。

【メリハリをつけられるから仕事も前向きに】

入庁して意外だったのは、自分が思っていたより若い先輩がたくさんいたことです。本当のことを言うと、市役所で働く人ってもっと年齢層も高くて、堅い人たちってイメージがあったんです。それが、実際は職場の雰囲気も和気あいあいとしていて、ほんと、いい意味でギャップを感じました(笑)。質問もしやすいし、困った人がいたら周りのみんなが自然とフォローしあって助け合う、そういった雰囲気がすごく働きやすいと感じています。

道路工事には通行止めや夜間工事を伴うことがあるので、近隣にお住まいの方などから厳しい苦情が寄せられることもあります。さすがに落ち込むこともありますが、そんなときに先輩に声をかけてもらえて何度も救われました。プライベートの相談ができる土木職の女性の先輩職員の存在も大きいですね。

休みだって取りやすいし、ライフワークバランスはばっちりだと思います。ONとOFFのメリハリをしっかりつけられるから、仕事には前向きに積極的に取り組めています。これからも土木職としての経験を積んで、いずれはもっと大きな工事に携わっていけるよう頑張っていきたいと思います。

思い切って、

新たな一歩を踏み出して本当に良かった

入庁2年目

建設部建築課 木崎 達也

~経歴~

建築職として令和3年度(2021年度)入庁。職務経験者採用。

【このまちのために働きたいと思った】

前職は戸建住宅の施工管理の仕事を13年間していました。前職の転勤をきっかけに茨木市に住むことになり、公園が多くて子育てしやすい落ち着いた雰囲気に、すぐにこのまちが好きになりました。それからも「茨木に住み続けたい」という思いは日増しに強まり、茨木市内に自宅を建てることにしました。

元々建築に関わる人間としてもっと違う仕事もしてみたい、今の自分が違う職場でどれだけ通用するのかチャレンジしてみたいという思いがありました。そこに、これからわが子が育っていくこのまちのために働きたいという思いが合わさり、心機一転、茨木市への転職を決意しました。

職務経験者枠は面接がメインで、仕事が忙しかった私にもチャレンジしやすくて、自分の想いを表現しやすかったのがありがたかったですね。いい意味でチャレンジするハードルは低かったと思います。

【前職の経験を活かせる場面も】

思っていたイメージより若い人が多く、中途採用でも質問や発言をしやすい、すごく雰囲気がいい職場です。まだ2年目ですが、現場監督をしていた前職の経験を活かせる場面も多く、楽しく働くことができていると感じています。

転職した時期はコロナ禍で、なかなか職場の皆さんと仕事以外でコミュニケーションが取りづらかったのですが、そういった状況の中でも、できるだけ働きやすくなるようにと、周りの方が気遣って話しかけてくれるのがとても嬉しかったです。

【形になる仕事がとても誇らしい】

建築職として転職を考えている人に私が伝えたいのは、茨木市で働くということは、「仕事の幅が広がる、自分の成長にもつながる」ということです。

茨木市の建築職の仕事には、やりがいのある業務がたくさんあります。また、自分たちが手がけた仕事がいろいろな形でまちに増えていき、市民の皆さんに使っていただけるのは、とても誇らしいことだと思います。

あと、転職してから、ワークライフバランスも随分改善することができました。家に仕事を持ち帰らなくなり、休みも取りやすくなったことで、家族との時間を大切にできていると感じます。

あの時思い切って、新たな一歩を踏み出して本当に良かったと思います。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

茨木市 総務部 人事課

〒567-8505

大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階

電話:072-620-1601

総務部ファックス:072-620-1710

E-mail jinji@city.ibaraki.lg.jp

人事課のメールフォームはこちらから