家庭用生ごみ処理容器等設置への補助金制度(令和7年度の受付は終了しました)

更新日:2025年08月07日

予算の上限に達したため、令和7年度の受付は終了しました。

※令和8年度の補助金制度について、まだ予算が成立していないため、実施は確定していませんが、令和8年度に申請される場合は、令和7年度内に購入した生ごみ処理機は補助対象外になりますので、ご注意ください。

※令和8年度の補助の詳細については、令和8年4月1日以降にホームぺージをご確認ください。

はじめに

家庭ごみの減量・リサイクルを推進するため、コンポスト容器等及び生ごみ処理機を購入・設置されるかたに、購入費の一部を補助しています。

1. 補助対象者

・市内に居住し、コンポスト容器等・家庭用生ごみ処理機を市内に設置する方

※以前に本市の補助を受けたことがある場合は、前回の申請日から5年が経過した日の属する年度の末日を経過している必要があります。令和2年度~令和6年度に本補助制度を購入基数の上限まで利用された場合、同種類の容器・機器の補助については、今年度対象外です。

例1 令和2年度にコンポスト1基の補助を受けた場合

今年度は、電気式生ごみ処理機1基、コンポスト1基まで申請できます。

例2 令和2年度に電気式生ごみ処理機1基の補助を受けた場合

今年度は、コンポスト2基まで申請できます。電気式生ごみ処理機は上限のため申請できません。

2. 受付期間

令和7年(2025年)5月1日(木曜日)~令和8年(2026年)2月27日(金曜日)

※ただし予算の範囲で受け付けます。

3. 補助金額

補助金の額は、以下のとおり処理器(機)の種類により異なります。また、100円未満の端数は、切り捨てとします。

(1)電源を必要としない容器(コンポスト容器等)

容器本体若しくは本体と基材がセットで販売されている場合も補助対象となります。

- 補助金額

1基につき 購入額の2分の1 上限5,000円 - 補助数

1世帯あたり、2基まで

(2)電源を必要とする機器(生ごみ処理機)

機器本体のみが補助対象です。

- 補助金額

購入額の2分の1 上限20,000円 - 補助数

1世帯あたり、1基まで

補助金例1

コンポスト(7,500円)を2基購入した場合

コンポスト(1基目)の補助金額 7,500÷2=3,700円(100円未満切り捨て)

コンポスト(2基目)の補助金額 7,500÷2=3,700円(100円未満切り捨て)

合計補助金額 3,700+3,700=7,400円

補助金例2

電気式生ごみ処理機を1基購入した場合

補助金額 31,500÷2=15,700円(100円未満切り捨て)

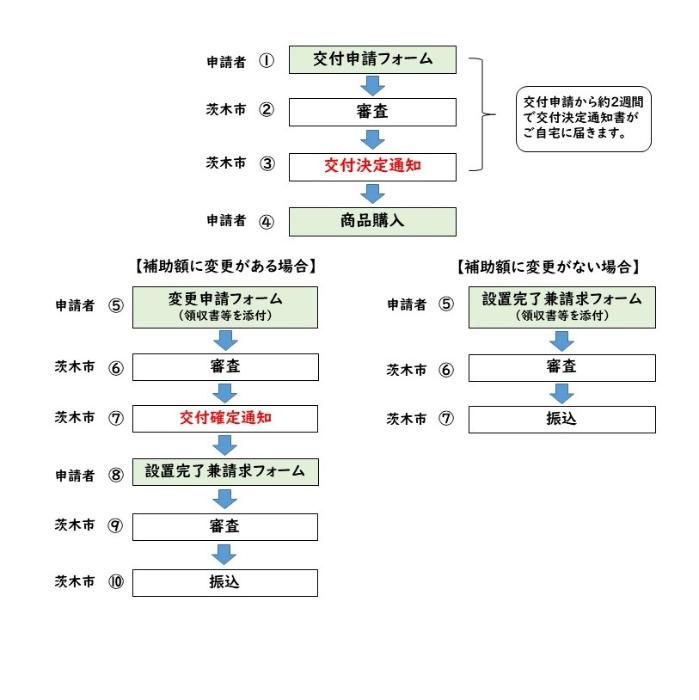

申請の流れ

申請方法(予算の上限に達したため、令和7年度の受付は終了しました。)

原則、電子申請としております。次の画像をクリックまたはQRコードをお読み込みください。

※電子申請が難しい場合は、下記の連絡先までお問合せください。

交付申請の前に用意するもの

1. 購入予定のコンポスト又は生ごみ処理容器のメーカー名・型番・金額

※交付申請の審査後、ご自宅に決定通知書を送付します。決定通知書が届くまでは補助金の交付を保証できません。また、適正な手続きを進めるため、決定通知書を確認してから商品を購入してください。

2. 本人確認書類

※公的機関が発行した顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の場合は1種類、顔写真付きでない書類(各種健康保険の資格確認書など。学生証や社員証は顔写真付きでも2種類必要です。)の場合は2種類の本人確認の写真をご用意ください。顔写真や氏名、生年月日等が鮮明に写ったものをご用意ください。

!!注意事項!!

|

・補助対象外の容器等もありますので、容器等を購入する前に申請手続きをしてください。 ・交付申請前に領収書等(支払いを証明するもの)が出るか必ず確認してください。代引き等の方法は、領収書が出ない場合があります。 ・現金(カード払い含む)以外の支払い金額は補助対象外です。 ・ネットオークション及びメルカリ等の個人間の取引、自作のコンポスト、ディスポーザーは補助対象外です。 ・すべて同じ申請者名で申請してください。口座名義と領収書等についても、同じお名前である必要があります。 ・電気式生ごみ処理機は本体のみ対象です。セット販売(予備のフィルター等が付いたもの)ではなく、本体のみで販売されている機器を購入してください。 |

【参考】生ごみ処理容器等の種類について

生ごみたい肥化容器(機)には、大きく分けて家庭から出る生ごみの減量化を図りながら「たい肥」づくりを行うためのものと、ほとんど消滅させてしまうものとの2通りのものがあります。また、その処理器(機)は大きく分けてコンポスト類と電気式のものがあります。

1. たい肥化させるコンポスト(バケツをひっくり返したようなプラスチック製のものやダンボールを使ったもの)

台所で発生する生ごみの70~90パーセントは水分と言われています。次々に投入される生ごみは下部の生ごみを押しつぶし、水分は地中へ吸収されます。また、有機質のごみは地中のバクテリアの働きにより発酵分解し、容積が大幅に減少します。

プラスチック製のものは、標準的な世帯(3~4人)で130~150リットルの容器を使用します。「たい肥」になるまでに夏季で2~3ヶ月、冬季で約6ヶ月かかり、この間は生ごみの投入ができないので、設置場所に余裕のある方は、容器を2基設置して交互に使用されると便利です。

ダンボール製のものはこれより小型になり、1日当たり台所水切に1杯の生ごみを3か月投入し、次の3か月でたい肥化するサイクルで使用します。

容器設置場所及び方法

プラスチック製のものは、できるだけ日当たりと水はけの良い土の上に設置してください。

容器を設置する場所の土を10~15センチメートル掘り起こして平らにし、容器を5センチメートル程埋め込んでください。

アスファルトやコンクリートの上では使用できませんのでご注意ください。

ダンボール製のものは、雨や水のかからない場所に、底面にも空間が生まれるよう床面から離して設置してください。

容器の上手な使用方法

生ごみの水分が多すぎる場合は、春・夏・秋口に「小バエ」、「うじ」等や「悪臭」が発生しますので、土・わら・落葉・米ぬか・草・石灰等を生ごみ投入後適宜 ふりかけてください。(特に夏季は、土・石灰等の投入間隔を縮めてください。)

これにより不快害虫の発生を少なくし、生ごみの発酵が促進され早期に良いたい肥がつくれますので次の手順により使用してください。

- 生ごみは、できるだけ水切をし、投入する。

- 落葉・わら・乾草等を投入する。

- 乾いた土を3センチメートル前後均等にふりまく。

- 石灰を一面にふりまく。

(1)から(4)の手順を容器が一杯になるまで繰り返してください。

2. EM菌を使ってたい肥化させる処理器

生ごみに"EMぼかし"をふりかけ、生ごみを発酵させ、たい肥にする方法です。 この方法には、たい肥化容器と"EMぼかし"が必要です。使い方等詳しくは購入店でお聞きください。

3. ほとんど生ごみを消滅させるコンポスト類

酵母の働きによって生ごみをほとんど分解消滅させてしまいます。使い方等詳しくは購入店でお聞きください。

4. 電気式の処理機

電気式のものには、温風で乾燥させるものと、いくらかの水蒸気と炭酸ガスにし、ほとんど消滅させるものの2通りがあります。使い方は機種によっていろいろあり、詳しくは購入店でお聞きください。

その他の申請

※下記の画像をクリック又はQRコードを読み込み申請ください。

【補助額に変更がある場合】

※変更申請後、市から交付確定通知書を送付します。到着後、設置完了兼請求フォームを申請ください。

【補助額に変更がない場合】

【やむをえず購入を取りやめられた場合】

※交付申請後、やむを得ず購入を取りやめられた場合は、すみやかに下記より取り下げ申請ください。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

茨木市 産業環境部 環境政策課

〒567-8505

大阪府茨木市駅前三丁目8番13号

茨木市役所本館8階

電話:072-620-1644

産業環境部ファックス:072-627-0289

E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp

環境政策課のメールフォームはこちらから